2013年にネット選挙が解禁され、コロナ禍を経てその重要性はますます高まってきました。

政治家・有権者がネット上で全く発信しなければ、有権者との重要な接点を失ってしまいます。

そこで本記事では、

- ネット選挙戦略の基本的な考え方

- ネット選挙のSNS戦略

- ネット選挙戦略で知っておくべき媒体ごとの特徴・活用方法

などについてお伝えします。

なお、ネット上で政策や日々の活動を発信するなら、政治活動発信ツール「ボネクタ」がおすすめです。

ボネクタを利用すると、日本最大級の選挙メディア「選挙ドットコム」に政治家(候補者)情報や活動ブログをPRできます。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております

ネット選挙戦略の基本的な考え方

ネット選挙戦略の基本的な考え方として押さえておきたいのは、「SNSでのフォロワー数や発信量が多い候補者が当選するとは限らない」ということです。

ネット選挙は手間とコストをかけ、知恵を縛らなければなかなか効果は出ません。

具体的には、候補者自身がホームページやブログの更新、SNSなどの発信を継続的におこなっていく必要があります。

それと同時に、選挙情報サイトなどへの登録をしっかりおこなうことが今後のネット選挙を戦ううえでは重要です。

なお、政治活動に関しては、電子メールも含めてすべてのツールを自由に使えます。

政治活動期間ではサービスやツールによる制限はなく、あくまで投稿する内容が事前運動(立候補を届け出る前に選挙運動をおこなうこと)にわたるかどうかがポイントです。

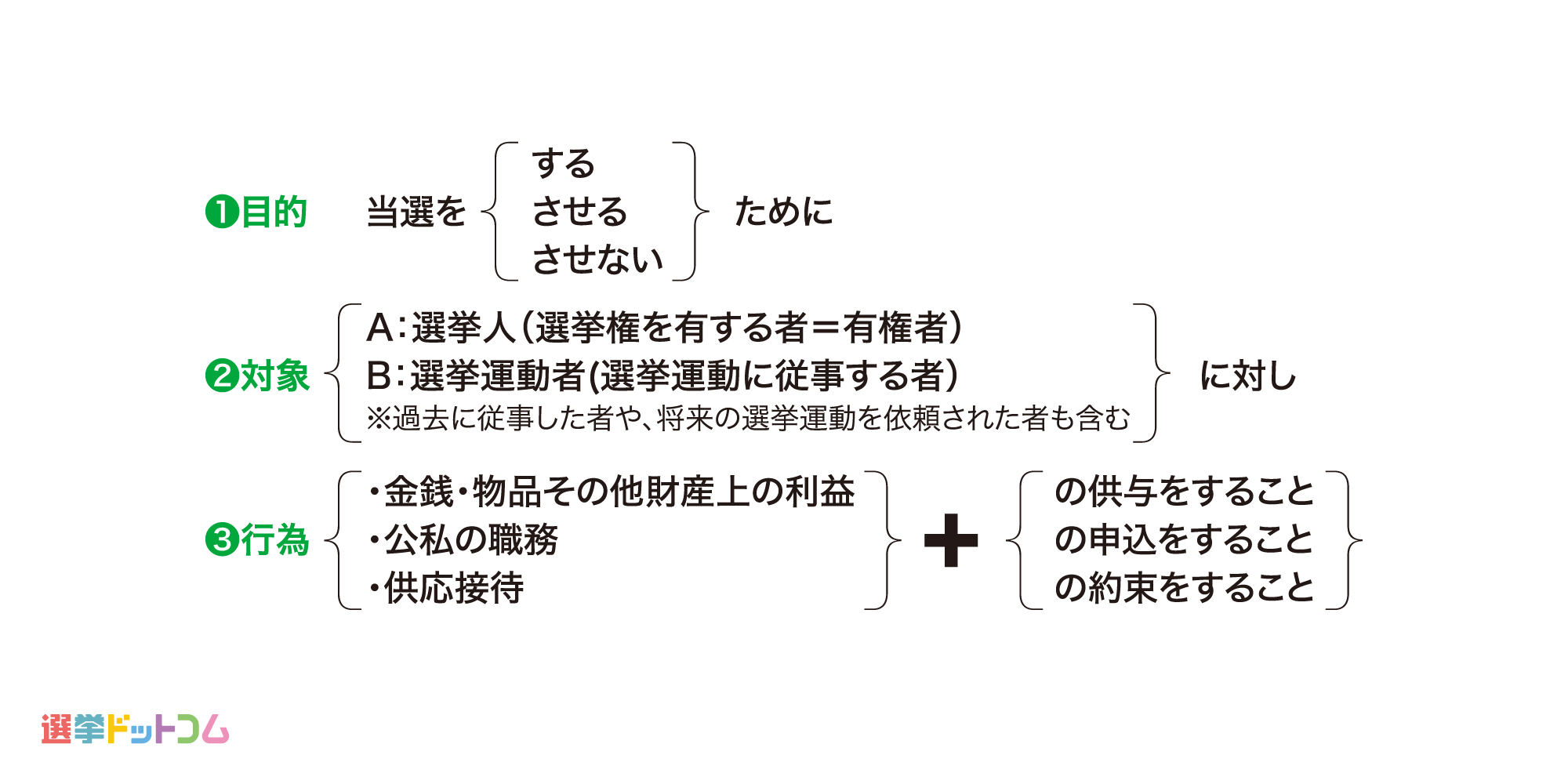

また、ネット選挙にはできること・できないことがあるため、選挙運動の方法などに関する規制を正しく理解しておくことが重要になります。

ネット選挙対策なら、選挙ドットコムのボネクタ

・選挙を有利に戦うためにネット選挙対策を始めたいけど、どうすれば良いかわからない

・ホームページを作ったけど、支援者以外からアクセスが集まりにくい

・SNSより強力なネット対策を行いライバルに差をつけたい

そんなお悩みをお持ちの方にオススメなのが、

選挙ドットコムで政治家の方々が有権者にPRできるネット選挙ツールが「ボネクタ」です。

ボネクタを利用すると、年間8,000万アクセスを集める日本最大級の選挙メディアである「選挙ドットコム」で有権者に動画やブログなどで情報発信できます。

料金負担はプランにもよりますが、一日あたり実質130円(税抜)からスタートできますし、

手厚いサポート体制があるのでネットが苦手な方でもご安心いただけます。

ネット選挙対策で必須のツールとなっている、ボネクタについて気になる方はこちら

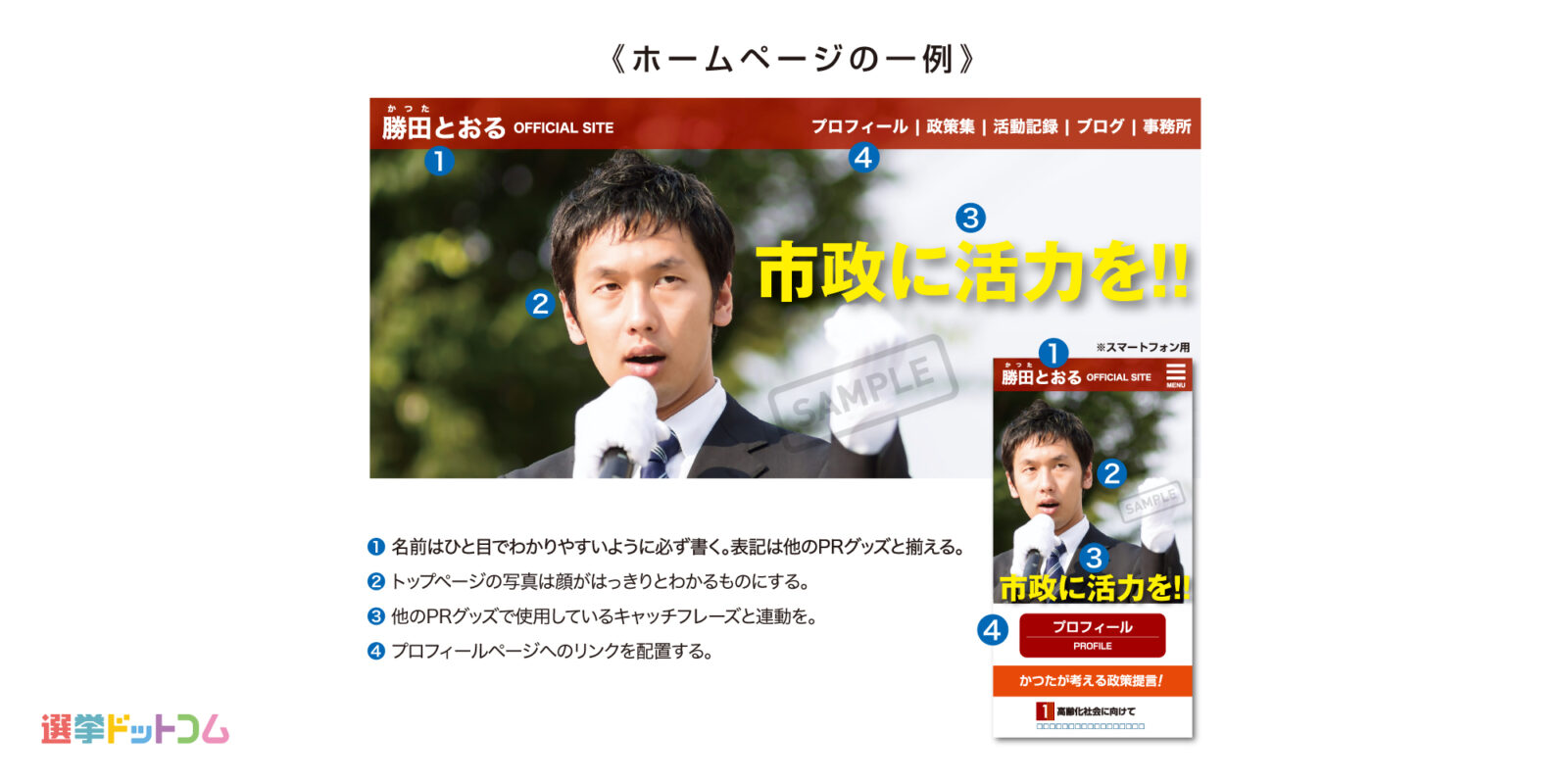

ネット選挙で欠かせないホームページ(Webサイト)の作り方

ホームページを作成するにあたり、顔であるトップページのデザインはとても重要です。

閲覧者の多くは入り口となるトップページにアクセスし、見続けるかどうかを3秒で判断すると言われています。

その短い時間の中で、あなたの名前と顔とキャッチコピーを認識してもらい、少しでも長くページに滞在してもらえるように工夫しましょう。

特に、政治家のホームページでは「プロフィール」ページへの閲覧数が多いという傾向がありますので、プロフィールページへのリンクボタンもトップページに配置することをおすすめします。

また、もう一点重要なポイントがスマートフォン対応です。

最近はスマートフォンからのアクセスが増加していますので、スマートフォンで見た時にわかりやすく表示されるよう、必ずスマートフォン用のページも作成しましょう。

| ホームページ | |

| トップページ掲載事項 | ❶名前 ❷顔写真 ❸キャッチフレーズ ❹プロフィールページへのリンク表示 ❺後援会事務所の連絡先や地図、入会フォーム❻SNS情報 ❼動画 ❽寄附のお願い ❾ブログへの誘導 |

| 独自ドメインの取得や作成サービスの利用 | 自分の名前をアドレスに入れるなど独自ドメイン(例:https://www.katsutatoru. com)を取得してあなたの公式サイトを作ることがおすすめ |

| 無料のホームページ作成サービスもあるが広告が表示されるため有料版の使用がおすすめ | |

| 専門知識がなくてもホームページを作成できるサービスでは、WordPress(ワードプレス)・WiX(ウィックス)・Jimdo(ジンドゥー)が比較的使いやすい(2022年9月時点) | |

| スマートフォン対応 | ホームページ閲覧者の60%以上がスマートフォンで閲覧(速さ・見やすさ・使いやすさを重視) |

| 単に「スマートフォンでも表示される」ではなく「スマートフォンで見やすい、わかりやすい」専用ページの作成が必須 | |

| スマートフォン用に最適化されていないページだと多くの人は閲覧しなくなるので要注意 | |

| プロフィールページの充実 | ホームページのメニューで、最もアクセスが多いのはプロフィールページ(プロフィールページへのアクセス数は政策ページの2倍〜3倍) |

| 有権者からすればこの候補者がどんな人なのか、なぜ選挙に立候補するのかということに最も関心がある | |

| 幼少期からの写真やこれまでのエピソード、そして立候補に至った決意、政治家となって何がしたいのかといったビジョンなどの思いも、プロフィールページに掲載することがおすすめ | |

| 後援会入会フォーム | 後援会入会のお願いと登録フォームを設置 |

| メールマガジンを発行する場合は必ずメールアドレスも取得する | |

| Google Analytics | Googleが提供する無料のアクセス解析ツールで、ユーザーの属性や訪問したページなど、ユーザーの行動について分析することができ、ページの改善に有効 |

ホームページを活用したSEO対策とは?

GoogleやYahoo!でのネット検索からユーザーを集めることができるのがSEO対策です。SNSとは異なり、自分から興味をもって調べるときに出会うからじっくり読まれ、理解されやすい特長があります。

このSEO対策を制することが選挙戦を勝ち抜くための近道となるでしょう。

政治家のSEO対策についてまとめた記事はこちらです。

ネット選挙のSNS戦略を種類ごとに6つ紹介

ここからは、ネット選挙のSNS戦略を下記6つの種類ごとに紹介します。

- Facebook(フェイスブック)

- Twitter(ツイッター)

- LINE(ライン)

- Instagram(インスタグラム)

- TikTok(ティックトック)

- YouTube(ユーチューブ)

まずは各SNSの特徴を理解することが重要ですので、ぜひチェックしてみてください。

種類1. Facebook(フェイスブック)

Facebookは実名登録が原則ということもあり、2022年9月時点では日本の政治家の中で利用者が最も多いSNSです。

「Facebookの個人アカウント」と「Facebookページ」という2つのサービスがあります。

それぞれのメリット・デメリットは、次のとおりです。

| Facebook個人アカウント | ◯ | 友達になった人の投稿に「いいね!」やコメントができる |

| × | 広告が使えない | |

| × | インサイト(Facebookページの分析ができる機能)が使えない | |

| × | GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索対象にならない | |

| Facebookページ | × | 個人の投稿への「いいね!」やコメントができない |

| ◯ | 広告が使える | |

| ◯ | ホームページにタイムラインを表示できる | |

| ◯ | インサイト(Facebookページの分析ができる機能)が使える | |

| ◯ | GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索対象になる |

Facebookは利用者の年齢層は高齢化していますが、地域を絞った広告を出せるなどの利点があります。

「ネット上の後援会」のようなイメージで運用するといいでしょう。投稿の時間帯や内容を工夫することで、より効果を高めることができます。

| 投稿の時間帯と曜日 | 都心部では平日朝6時から8時の通勤時間帯はFacebookに多くのユーザーがアクセスする傾向があるので、そのタイミングに投稿すると見られやすい |

| 夜8時〜10時の時間帯も、寝る前の隙間時間などでスマホからFacebookにアクセスをする人が増える傾向があるので、そのタイミングに投稿すると見られやすい | |

| 土日は平日よりもアクセスが減る傾向にある | |

| ブログ代わりにはしない | Facebookではあまり長文は読まれないため、ブログに書いた記事のリード文と画像を載せて「詳しくはブログを見てください」と連携をするほうがより多くの「いいね」を獲得できる |

| 1日に何回も投稿しない | 1日に何回も投稿してしまうとフォロワーから「いいね」をされる確率がどんどん下がってしまい、Facebookの仕組み上、フォロワーのタイムラインにあなたの投稿があまり表示されなくなってしまうので要注意 |

| 投稿は1日に多くても朝と晩の2回など、一定の間隔を空けることがおすすめ | |

| 政治活動期間であれば2日か3日に1回の投稿でも充分 | |

| 投稿のポイント | スマートフォンで見られることを前提に画像の構図に注意する |

| 画像は何枚もアップするよりもベストショット1枚の方が「いいね」がつきやすい | |

| 最初の3行で目を引く工夫を(そこから先を読んでもらえるかが決まる) | |

| 専門用語を使いすぎない、理解しやすい内容を意識する | |

| 文章<画像<動画<Liveの順番で「いいね」がつきやすくなるため、動画やLiveの活用にも挑戦してみよう(動画は90秒以内が基本 | |

| 継続的な発信 ただしマンネリに注意 | 政治活動期間中どのような内容、どれくらいのペースで投稿をしていくのかあらかじめ決めておくことで継続的な発信ができる |

| 投稿するコンテンツの内容と、日時や時間帯をまとめておく | |

| 駅前で立っている写真を「今日は〇〇駅前に立ちました」と書いて毎日投稿すると、見る人に飽きられてしまうのでマンネリに注意 | |

| イベントの告知ばかりなのもマイナス | |

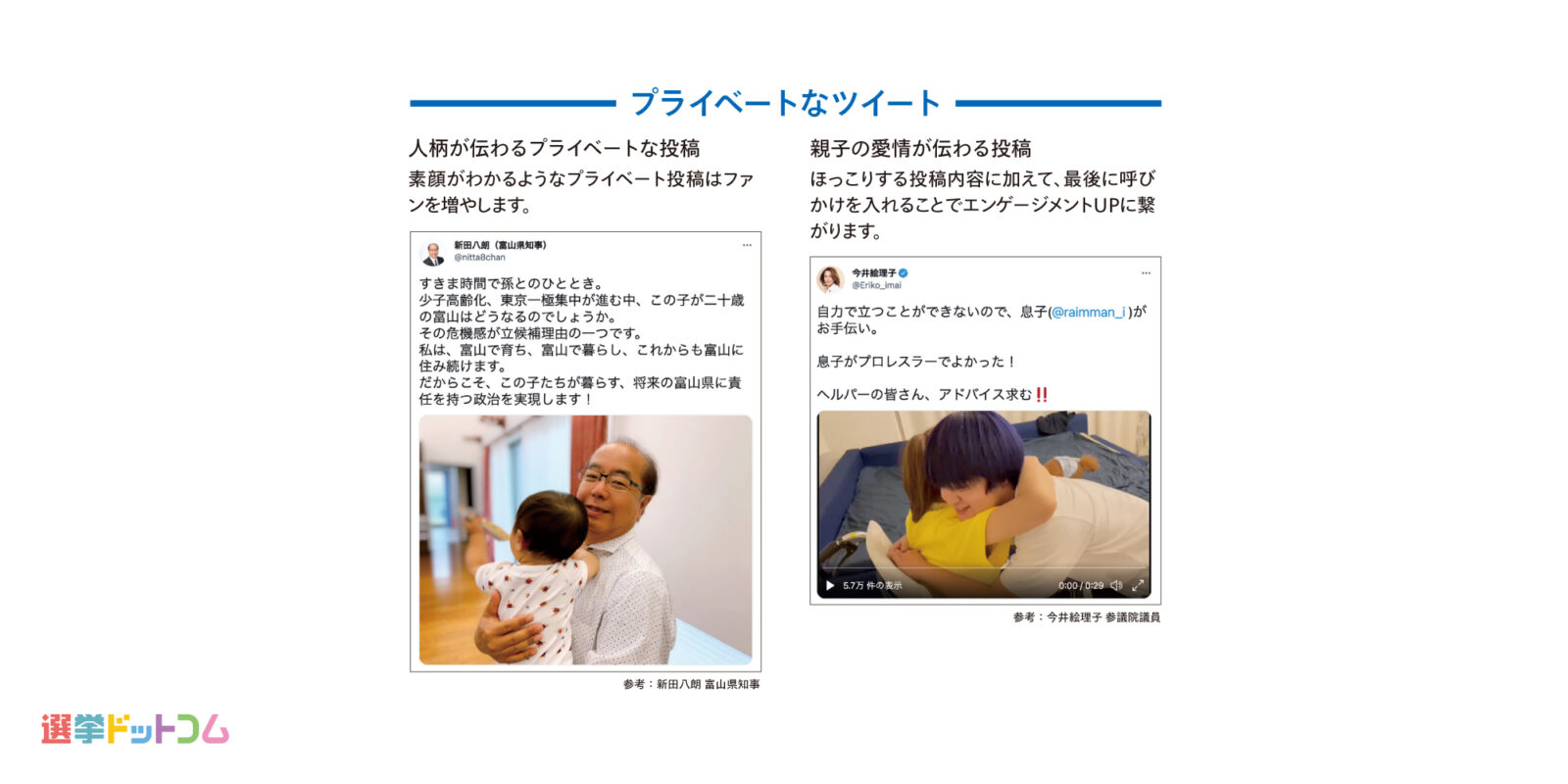

| 政策的な内容よりも家族やプライベートの趣味などのエピソードに「いいね」がつきやすい | |

| ネガティブコメント対策 | フォロワーから見て不快に思われるコメントは非表示機能を活用する |

| 広告利用 | ターゲットを絞れるため、少額でも広告を活用することがおすすめ 参照:4. 有料広告 |

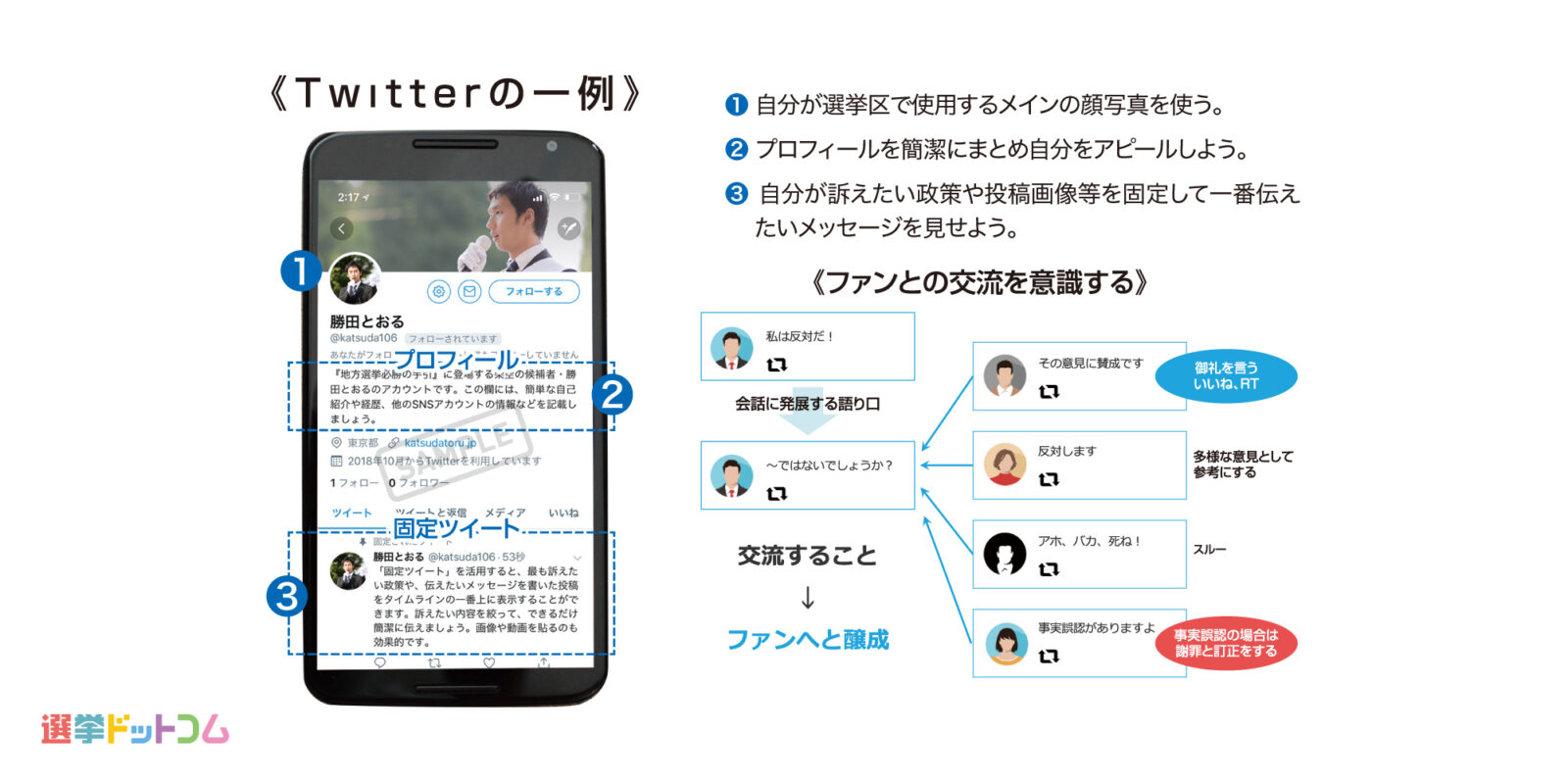

種類2. Twitter(ツイッター)

Twitterは特に若い世代、10代後半から20代の利用率が高いSNSです。

実名登録を基本としているFacebookは炎上する可能性が低いと言われるのに対して、Twitterユーザーの多くは匿名で利用しているため、コメントも攻撃的なものが比較的多いです。

そのことも影響し、政治家にとってはあまり活用したくないツールとなっています。

しかし、若い世代に対して自分の知名度を高めていくためには、 Twitterの利用を避けて通ることはできません。

最低限アカウントは開設し、プロフィールや固定Tweetの活用、ブログ投稿の告知などはおこないましょう。

Twitterは炎上するリスクが最も高いSNSですので、平常心を保って活用することが大切です。

新たにアカウントを開設した場合は、まず選挙区となる自治体の公式アカウントや、所属する政党・その政党所属の政治家のアカウントをフォローするのがおすすめです。

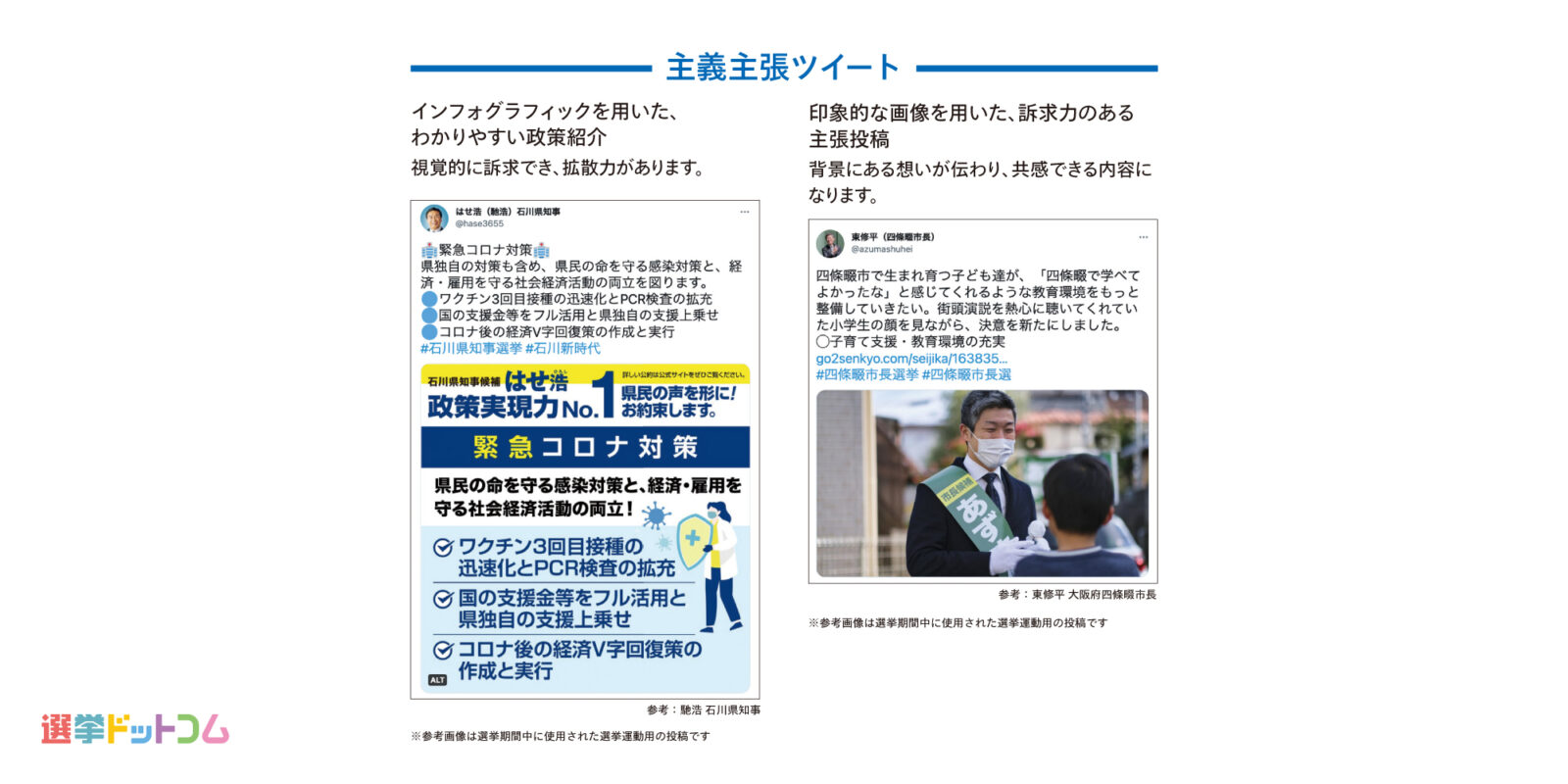

#ハッシュタグの活用

ハッシュタグとは、SNSにおいて自分の投稿をカテゴライズして検索を容易にするものです。

具体的には、言葉の頭に「#(半角のシャープ)」をつけることによって、ハッシュタグと認識されるようになります。

例えばあなたが「議会改革」について投稿した場合に、投稿の最後に「#議会改革」とつけることで、見た人がひと目で投稿内容を想像できますし、議会改革について検索された際に、上位に表示されやすくなります。

| プロフィールの整備 | 自分が選挙区で活用するメインの顔写真を使う |

| 所在地なども記載 | |

| ホームページへのリンクなどは必ず貼る | |

| プロフィール紹介文 | 文字数制限内(160文字以内)で自分の出身や卒業学校など、フォロワーと共通項になりそうなネタを記載する |

| リアルタイムの情報発信 | Twitterは自分が新しく投稿したものがどんどんタイムラインで流れていく仕組み |

| 常に最新の情報が一番上に上がってくるので、「今◯◯で街頭演説中」ということや、「交通渋滞で◯◯地区集会の開始時間が遅れる」といったリアルタイムの情報発信に適している | |

| 投稿をおこなう際にはできるだけ写真や画像を添付する(「いいね」や「リツイート」してもらえる可能性が非常に高くなるため) | |

| 固定ツイート機能の活用 | 伝えたい情報がすぐに流れてしまうという欠点があるため、固定ツイート機能も活用する(自分が指定した一つの投稿を自分のタイムラインの一番上に固定できる機能) |

| 自分が訴えたい政策ページへのリンクや関連した投稿画像などを固定して、一番伝えたいメッセージを常に見せる | |

| まめに投稿 | 1日のうちで例えば15分はTwitterの投稿に使うなどスケジュールの中に組み込むやり方がおすすめ |

| 他のフォロワーの方の投稿に「いいね」や「シェア」をする | |

| 自分にコメントをくれた人に返事をする(会話的コミュニケーション) | |

| 嘘をつかない、間違えた投稿をした際は素直に謝罪すること | |

| 動画の活用はFacebookと同様にできるだけ短くわかりやすいものをアップしていくことがおすすめ | |

| 「拡散希望」の連発は飽きられるので、本当にここぞという時以外は使わないほうが無難 | |

| Facebookと同じく家族やプライベートの趣味の話なども織り交ぜる | |

| 災害時などは投稿内容が「不謹慎」と批判されないかどうかをよく考え投稿する | |

| #ハッシュタグの活用 | 投稿のテーマに沿ってキーワードを入れるのが基本。トレンドになっているハッシュタグを活用するのも効果的だが、ハッシュタグが多すぎると投稿をあまり見てもらえなくなることがあるため、1投稿につき1〜2個程度に留めること |

| フォロワーよりファンを増やす | リツイートや拡散をしてくれるフォロワーよりも「自分の言葉」で応援投稿をしてくれる人を獲得する |

| 毎日必ず投稿していくことの積み重ねがフォロワー数の増加、ファン獲得にも繋がる | |

| 誹謗中傷への対応 | 匿名で一方的に誹謗中傷をしかけてくるアカウントは「ブロック」または「ミュート」することで表示しないようにする |

| Twitter社への「報告」も有効で、該当するツイートから「不適切または攻撃的な内容を含んでいる」として報告することでアカウントの凍結などをおこなってもらえる場合がある | |

| あまりにもひどい場合は弁護士に相談して「発信者情報開示請求」をおこなうことで相手を特定し、名誉毀損などで訴えることもできる | |

| アナリティクス | 反応の良いツイートの傾向を掴むため、Twitterアナリティクス(無料)を活用すると良い 【覚えておきたいワード】インプレッション:ツイートが表示された回数エンゲージメント:いいねやリツイート、詳細のクリックなど、ツイートに対しておこなわれたすべてのアクション数 |

種類3. LINE(ライン)

LINEは、日本人の9,200万人以上が利用する(2022年3月時点)最もユーザーが多いSNSです。

最近は家族の連絡用ツールとして若い世代だけでなく幅広い年代で利用され、国民的な連絡用アプリとなっています。

利用者が多く、プッシュ通知が活用できるLINEも積極的に活用していきましょう。

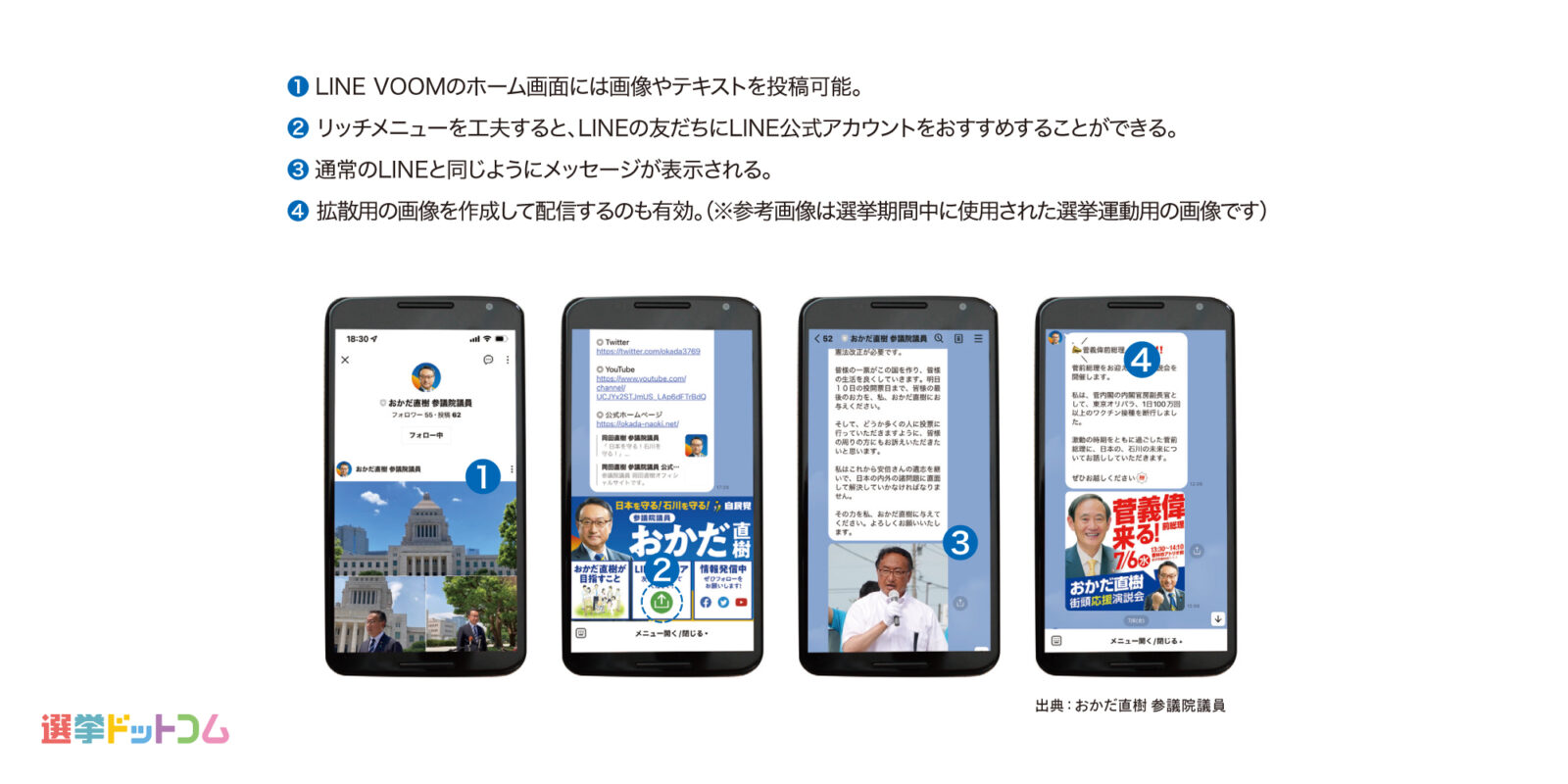

Facebookと同じように「個人アカウント」を活用する場合と、「LINE公式アカウント」と呼ばれるFacebookページに似たサービスの2つがあります。

| LINEの個人アカウント | 連絡ツールとして活用する。(事務所内スタッフの連絡網や、ボランティアグループの作成、個々人への働きかけに活用) |

| LINE公式アカウント | 個人アカウントではなく、政治家としてのLINEアカウント(Facebookページに近いイメージ) |

| ユーザーの方にフォローをしてもらうことにより、1対多数の発信が可能 | |

| 発信は1対多数だが、コメントのやり取りでは1対1のやり取りも可能 | |

| 投稿の拡散を依頼しやすい | |

| メールと異なり公職選挙法の制限がないため、選挙期間中にも自由に活用が可能 |

ここ数年の国政選挙や知事選挙においては、LINE公式アカウントを活用する候補者が非常に増えてきました。

今後は地方選挙でも、LINE公式アカウントの活用が進んでいくと思います。

LINE公式アカウントは基本的に無料で開設できますが、一定数のフォロワーに対して継続的にメッセージを配信する場合は有料プランに切り替える必要があります。

積極的にLINE公式アカウントを活用していく場合は、ベーシックプランがおすすめです。詳しくはLINE公式アカウントの料金表ページをご覧ください。

| LINE公式アカウント | |

| 登録者を増やす | まずは支持者に登録をお願いする |

| 支持者の友人知人や、家族にも広げてもらう | |

| FacebookやTwitterのフォロワーにも開設のお知らせをする | |

| QRコードの利用 | 各種PRグッズにQRコードを載せる(LINE公式アカウントを開設したことをビラやポスターに掲載する) |

| 事務所に来てくれた方々にも登録を依頼する | |

| 発信内容とタイミング | LINEはプッシュ通知があるため、まずは2〜4週間に1回程度のメッセージ発信に留める |

| 早朝や深夜は迷惑になる可能性があるため送らない | |

| 画像と本文、動画と本文などをセットで送る | |

| 大型の集会などへの参加依頼も有効 | |

| 長文は読みづらいので送らず、長文を読んでほしい場合はリード文とリンクを貼る | |

| 事前運動の禁止に注意(※選挙期間中は自由に活用が可能) | |

| 自動返信機能 | 有権者からのメッセージ受信設定を「1:1トーク」から「自動返信」に切り替えることで、自動的に定型文を返信できる |

| リッチメニュー | メニュー項目を画像にするなどのカスタマイズが可能 |

| LINE VOOMの活用 | LINEトークのように通知を送ることなく投稿できる機能です。最近では動画コンテンツLINE VOOMの活用が人気で、友だちではないアカウントの投稿も視聴できる点でTikTokに似た特性を持っています。頻繁に更新しても問題ありません。 |

種類4. Instagram(インスタグラム)

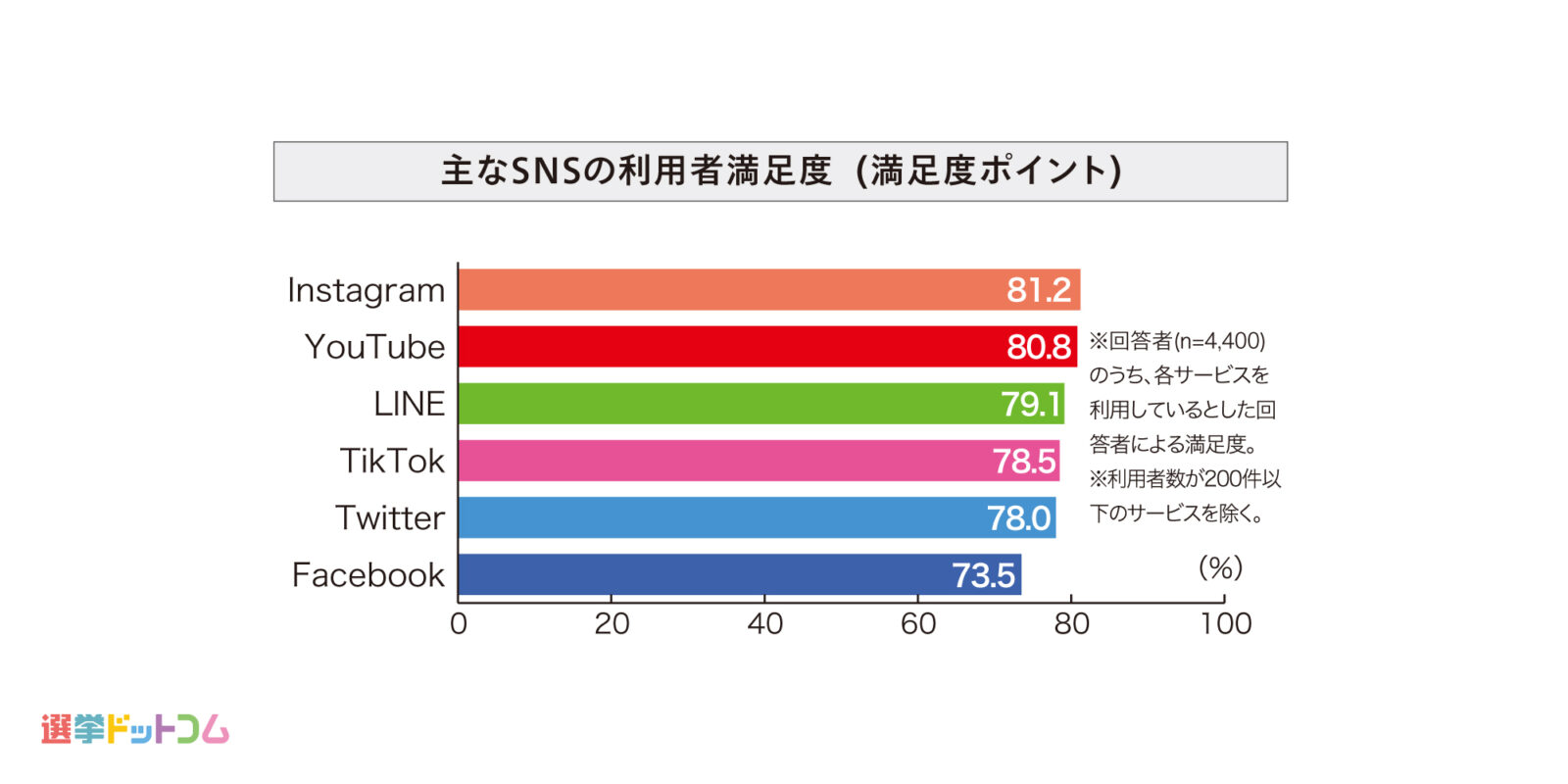

ここ数年で政治家のInstagramアカウント開設率は上昇し、Facebookよりインプレッション、エンゲージメントともに高い傾向にあります。

情報収集ツールとしてInstagramを利用するユーザーも多く、調べたいものは「ググる」のではなく#(ハッシュタグ)検索で「タグる」時代へと変化し、利用満足度が他のSNSに比べて高いことも特徴です。

出典:日本のSNS普及率80% 利用満足度トップ3はインスタ、YouTube、LINEに/ICT総研

例えば、「今の総理大臣はどんな人だろう?」と思ったユーザーがInstagram #(ハッシュタグ)検索で「岸田文雄」と名前を入力し、情報を収集するという利用のされ方をしています。

これまで女性の利用者が多いイメージもありましたが、男性利用者の増加により徐々に男女比も縮まってきており、政治家アカウントのフォロワーにおいては男性フォロワーの方が多くなる傾向もみられます。

政治家Instagramに求められるもの

Instagramの最大の強みは、他のSNSツールに比べて荒れたコメントが少なく、ユーザーが政治家に対して好意的であることです。

例えば芸能人の場合でも、結婚報告の投稿はTwitterには出さず、Instagramのみに投稿するといった方もいらっしゃいます。

政治という堅い印象を少しでも和らげ、親しみを持ってもらうために、ご自身の人間性や人柄を表現する場所としてぜひ活用してみてください。

真面目な政治活動の投稿が続く中、たまに息抜きの笑顔のお写真があるだけで印象はだいぶ変わります。

まずは定期的な投稿を続け、慣れてきたらストーリーズなどに挑戦してみてください。

リールの活用(中級)

Instagramには様々な機能があり、流行りのショート動画を簡単にアップできる“リール”という機能も推奨されています。

リール機能を使用して動画をアップすることで、上手くいけばフォロワー以外のユーザーの目に触れることができますので、あなたのプロフィールや他の投稿も見てもらえる可能性が拡がります。

選挙期間中の投稿

選挙期間中になると投稿数が一気に増え、一日に複数回投稿するアカウントが多く見受けられますが、それではコアファンを得るどころかフォローを外されてしまう可能性が高くなってしまいます。

フォロワーのタイムラインをご自身の投稿で埋め尽くすことがないように、高いエンゲージメントを得るためにも選挙期間中も「これだ」と思う写真を厳選し、ピークタイム(夜の21時頃など)に投稿するなど工夫されることをおすすめします。

インスタライブ(上級)

インスタライブでは、簡単にライブ映像を生配信できます。

街頭演説の様子を配信するというインスタライブも見受けられますが、基本的にはフォロワーとのコミュニケーションを目的としたライブ配信がおすすめです。

短い時間でもインスタライブをおこなうことで、フォロワーとの距離を縮めることができ、Instagramの狙いとする「人柄を知ってもらう」ということに長けている機能です。

ライブ動画を保存して投稿をすれば、リアルタイムで見られなかったフォロワーにも見てもらえますので、動画コンテンツとしてもチャレンジする価値があります。

| 投稿内容 | 人柄を表す写真(普段見せることのない自然な表情や笑顔など) |

| 政治活動の様子(地道な一面を知らせる) | |

| 趣味や好きなもの(フォロワーとの距離を縮める) | |

| ハッシュタグの活用 | 「タグる」を意識した#の活用、#で投稿のオチをつけるなどの手法も◎ |

| 投稿頻度 | まずは定期的な投稿を心がける例)3投稿/1週間→火曜・木曜・土曜 |

| 支持層の開拓コアファンの獲得 | 興味を持ってもらった人にファンになってもらう親近感を持ってもらい、より強力な支持者になってもらう |

| プロフィール | ビジネスアカウントへ(職業は「政治家」を選択) |

| 3行〜4行目まで読みやすくまとめるのがポイント | |

| ハイライト(ストーリーズ保存先)のサムネイル・タイトルにこだわる | |

| ストーリーズ | アカウントがアクティブであることを印象づけるスタンプや音楽を付けて親近感を高めたり、イメージアップをはかる |

| リール | 流行っている音楽を付けたりスタンプ編集などを工夫して、フォロワー外ユーザーの関心を得るように工夫する |

| Facebookとの連携 | Facebookから Instagramにユーザーが流れる傾向が顕著連携機能を使いストーリーズは共有していくのがおすすめ |

種類5. TikTok(ティックトック)

TikTokは、最大3分の動画を手軽に投稿できるショート動画に特化した動画投稿専用のSNSです。

アプリ内で動画を簡単に編集でき、若年層を中心に支持を集めています。

1つの動画を見た後は、すぐ次の動画が映されるため、フォロワー以外の人に見てもらえる可能性が高いSNSです。

2021年10月の博報堂の発表によると、国内ユーザーの平均年齢は34歳を超えています。平均年齢は年々上昇しており、それに伴いコンテンツのトレンドにも変化が起きています。

かつてはダンス動画などが主流でしたが、今では、

- 日常生活の知恵になる実用的なハウツー動画

- 動画で生活の日記をつける「Vlog」

など、教育系動画も広く見られており、さまざまな種類のコンテンツが注目を集めるようになりました。

政治分野においては、「切り抜き動画」といった公開されている動画の一部分を切り抜きし、再編集して投稿された動画が多く視聴されています。

長い演説動画からキャッチーな部分を切り抜き、面白く編集することで飽きられることなく演説を見てもらうことが可能です。

2022年の参院選で躍進した参政党は、この「切り抜き動画」が数多く作成され、若年層へのリーチに効果を発揮したと言われています。

また、自分のアカウントで発信を継続するよりも、支援者で既にTikTokを活用している人に発信をしてもらうほうが効果を発揮する場合もあります。

| TikTok | |

| 投稿内容 | 冒頭の3秒間でいかに興味を持ってもらえるかが重要 |

| 流行っている楽曲や型をいち早くキャッチした上でコンテンツ自体を面白く作り込む | |

| 字幕を工夫した切り抜き動画 | |

| ハッシュタグの活用 | ハッシュタグを使った企画参加型のコンテンツに挑戦 |

種類6. YouTube(ユーチューブ)

国内における月間アクティブユーザー数は6,500万人(2020年9月時点)。

コロナ禍によって自宅で過ごす時間が増え、YouTubeを見る時間が増えた方も多いかと思います。

政治家のYouTube利用者数も年々増加傾向にあります。

動画のコンテンツは多岐に渡りますが、よくあるコンテンツの例は次のとおりです。

- 街頭演説を短く編集したもの

- 街頭演説のライブ配信

- トレンドニュースに関する解説の発信

- 政治の仕組みや政策に関して解説するコンテンツ

動画コンテンツは自分の得意分野に合わせて、無理なく継続して配信できるものを選びましょう。

また、アップロードした動画の視聴回数を増やすためには、

- ホームページや他のSNSにも投稿する

- サムネイルを工夫する

- キーワードや概要のテキストで検索エンジン対策を意識する

- 移動中も見ることができるようにテロップをつける

などの工夫が必要です。

2022年の参院選では、YouTubeの動画広告を活用する陣営も増えました。

| YouTube | |

| サムネイル | 思わずクリックしたくなるような印象を与えるサムネイルが重要 |

| 検索対策 | タイトルや概要欄のテキストは検索対策を意識して単語を選ぶ |

| 更新頻度 | 無理のない更新頻度で継続することが大切 |

| 継続 | コンテンツ数がある程度増えないと数字は出ない |

| テロップをつける | 空き時間や電車の中など音が出せない場所で視聴する人が多いためテロップをつけることが大事 |

| ショートの活用 | YouTubeでもTikTokのように、短い縦動画を投稿することが可能です。ショートタブをひらけば、不特定多数のユーザーにリーチできます。 |

ネット選挙戦略で知っておくべき媒体ごとの特徴・活用方法

ネット選挙で扱われる媒体にはさまざまな種類がありますが、それぞれの特徴や活用方法を押さえておくことが重要です。

そこで本章では、下記5つの媒体における特徴・活用方法を紹介します。

- ブログ

- 動画

- メールマガジン

- 有料広告

- 選挙情報サイト

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

1. ブログ

最近はFacebookを定期的に更新している方が多いですが、Facebookの投稿は検索で表示されることがほとんどありません。

SEO(検索エンジン最適化)対策としては、ブログの定期的な更新が有効です。

例えば、あなたの選挙区となる自治体の待機児童について調べ、現状の課題をまとめたブログを投稿するとします。

すると、有権者の中でその課題に関心を持っている方が「待機児童問題」と検索し、あなたのブログに行き着く可能性があるのです。

多くの有権者が日常的に検索エンジンを活用して調べる時代だからこそ、あなたの投稿が検索エンジンに取り上げられるかどうかは大きなポイントになります。

なお、ブログを定期的に発信する場合は、後述する「Vonnector(ボネクタ )」の活用もおすすめです。

| ブログ | |

継続的な発信 | 週に1回でいいので、政治活動期間の活動継続的な投稿を心がける(SNSでの発信は検索エンジンに取り上げてもらいにくいが、ブログ投稿は検索エンジンに取り上げられる可能性が高い) |

| 自分の政策や考えをまとめる | 自治体の課題などについて調べてまとめたものや、自分の政策を発信する(自治体の課題などについて関心のある方が検索をした時に、あなたの投稿にたどり着く可能性が高くなる) |

過激な発言に注意 | 国政の問題であったり、何かしらのスキャンダルなどについて過激な発言、極端な発言をすると後々まで履歴が残るため、発信する内容については要注意 |

| 活動記録を残せる | 駅立ちや街頭演説などの活動記録を投稿することで、継続的な活動を有権者に評価してもらえる可能性がある |

| SNSとの連携 | ブログの更新をSNSに投稿するのも効果的 |

2. 動画

スマートフォンの普及や通信インフラの整備によって、動画コンテンツをスマートフォンで視聴することが当たり前になりつつあります。

中高生の「人気職業ランキング」でYouTuber(ユーチューバー:YouTubeに動画を投稿してお金を稼ぐ人のこと)が1位になるなど(2022年8月時点)、動画の投稿や視聴が市民権を得ています。

参考: 人気職業ランキング(2022年10月)【13歳のハローワーク 公式サイト】

こうした背景から、ここ3年ほどで政治活動・選挙運動でも動画が盛んに活用されるようになってきており、政治家向けの動画制作を専門に請け負う会社も出てきました。

政治家の決意や想いを伝えるプロモーション動画や、政策をテーマごとにわかりやすく伝える動画、インフォグラフィック(情報を図形やイラストで視覚化したもの)を活用したアニメーション動画などもあります。

動画は使いようによっては非常に効果がありますが、クオリティの高い動画を制作する場合はコストもかかるため、予算も含めて計画的に活用しましょう。

| 動画 | |

| テーマを絞る(1分以内) | 3分以上の長いものだと視聴してもらえないので、テーマを絞って動画を短くする(90秒、出来れば1分以内) |

| 政策テーマごとに内容を絞った動画を作成するのも有効 | |

| インフォグラフィックを活用したアニメーション動画も有効 | |

| 直接アップする | FacebookやTwitter・LINEなどであれば、YouTubeのリンクを貼るよりも動画のデータを直接アップするほうが自動再生の機能が働き、より多くの人に動画を見てもらえる |

| 字幕をつける | 音声がなければ分からない動画にしてしまうと、電車の中や音が出せない環境で視聴した場合にメッセージが伝わらないため、字幕を入れるなどの工夫をする |

| スマホ視聴も考慮する | スマートフォンでの視聴を前提にするのであれば、縦横比が横長の動画ではなく、スマートフォンの撮影機能を使い縦長の動画を使うなども有効 |

| プロモーション動画 | 動画もメッセージを絞った短めのものから、最近では30秒から60秒ぐらいクオリティの高いプロモーション動画もおすすめ |

| 一定のコストをかけてプロに撮影と編集を依頼して作る動画は、ひとつの切り札として活用できる | |

| クオリティの高い動画は「いいね」や「シェア」をされやすいため、ホームページにアップするだけでなく他のSNSでも積極的に拡散すること | |

| ただ動画を投稿するだけでは意味がない | 単に街頭演説をしている様子を送ってもほとんどの人が見てくれない |

| 動画を投稿することが目的にならないよう注意 | |

| 政治活動期間中は事前運動の禁止に注意 | |

3. メールマガジン

メールマガジンを政治活動期間から継続的に発行することで、選挙期間中も同様に配信することが可能です。

最近はSNSの台頭によって、特に若い世代の間ではメールの利用率が減少しています。

しかし、ビジネスの現場ではメールは重要な連絡ツールとして活用されており、選挙運動期間中の活用も考えれば一定の効果はあります。

政治活動期間には多くの方と名刺を交換することになりますが、いただいた名刺にはメールアドレスが掲載されている場合が多いと思いますので、積極的にメールマガジンを送りましょう。

その際には、メールを煩わしいと感じた方がすぐに解約できるような配慮も必要です。

また、ホームページ上にメールマガジンの登録フォームを設置するのも忘れずにおこなってください。

なお、メールマガジンを配信する際は、専用のメルマガ配信サービスの活用がおすすめです。

無料サービスもありますが、広告が挿入されてしまうため、次に紹介するような有料版のサービスを活用するといいでしょう。

| サービス名 | 特徴 |

| コンビーズメールプラス | ネット選挙支援サービスを打ち出している |

| ブラストメール | 法人導入シェアNo.1 |

| Benchmark Email | デザイン性の高い印象的なメールマガジンを配信できる |

ただし、政治活動期間中のメールマガジンの内容は、事前運動の禁止に注意が必要です。

また、一から原稿を書くのは手間がかかりますので、ブログの原稿やSNSで発信した内容を元に編集しましょう。

発行頻度は隔週刊程度から開始し、告示日が近づいてきたら週刊に変えるなど頻度を少しずつ増やしていくのがおすすめです。

【メールマガジンを活用する際のポイント】

|

4. 有料広告

インターネットを活用した有料広告は一定の制限があるものの、政治活動期間中であれば活用することが可能です。

政治活動期間中の有料のインターネット広告についてよくある誤解に、「挨拶を目的とする有料広告の禁止」(公職選挙法152条)があります。

この規定を誤読して、「インターネット上での有料広告の全てが違反になる」と勘違いされている方がいらっしゃいます。

この条文を正しく読むと「あいさつを目的とする有料広告の禁止」となっており、あいさつを目的としなければ一定の範囲内で有料の広告を出すことはできるのです。

ただし、どのような内容があいさつ目的の広告に当たるのかについては公職選挙法にも細かい規定がありません。

基本的には、政策宣伝や演説会の告知などであればあいさつ目的には問われませんが、広告出稿の審査などもあります。

不安な方は、「選挙ドットコム」など政治家の有料インターネット広告の掲載実績のある業者に依頼するのがおすすめです。

メールと同じく、選挙運動期間中には有料のインターネット広告にも制限があり、候補者は広告を出すことができませんのでご注意ください。

【有料広告を活用する際のポイント】

|

選挙期間中に活用できないからこそ、政治活動期間中に有料広告を出すのは有効です。

| 有料広告 | |

| キーワード広告 | GoogleやYahoo!といった検索サービス大手の広告は特定のキーワードに対して広告を出すというもので、キーワードの選定や広告文の内容に工夫が必要 |

| キーワードによっては、クリック単価が非常に高額になる場合もある | |

| Facebook広告 | Facebook登録をしている人に限定 |

| 自分の選挙区内の自治体や、半径何キロなど一定の範囲を指定できる | |

| 広告の種類に制限はないため、性別や既婚未婚、年代など細かく指定し、それぞれのターゲット層に合わせた広告を出せる | |

| Facebookの投稿で「いいね」が多くついた投稿にさらに広告を打つことで、より多くの人に広げていくことができる | |

| Facebookページ自体を告知する広告や、個人のFacebookに「いいね」を促す広告も出せる | |

| LINE公式アカウントの登録を促すような広告も可能 | |

| 選挙区ターゲティング広告 | 選挙区内からアクセスのあった人にのみ広告を表示するというサービス(選挙ドットコム独自サービス) |

| 選挙区内からのアクセスに限ったものなので、有権者がアクセスしている可能性が高まるというメリットがある | |

5. 選挙情報サイト

明るい選挙推進協会による『インターネット選挙運動の利用に関する意識調査』では、「ニュースサイトや選挙情報サイトを見た」という回答は約18.2%と高い数字になりました。

参考:第25回参議院議員通常選挙全国意識調査 |公益財団法人 明るい選挙推進協会

本調査は令和元年に実施されたものですが、この数字は年々増加していくことが予想されます。

特に地方議会議員選挙では立候補者数が非常に多くなりますので、その中で如何にしてあなたのことを知ってもらうかが課題になります。

有権者はどのようにネットで候補者を検索するかと言えば、一番多いケースは「◯◯市議会議員選挙」と選挙名を入れたキーワード検索です。

検索した際は、選管の過去の選挙結果や選挙情報サイトが上位に表示される傾向にありますので、選挙情報サイトにあなたの情報が掲載されているかどうかは大きなポイントになります。

選挙情報サイトで最もアクセス数が多いのは、「選挙ドットコム」です。

選挙ドットコムは15年以上にわたって全国約1,700の自治体でおこなわれている地方選挙の結果を毎週登録してきた、日本で最大の選挙情報サイトです。

統一地方選挙のタイミングには、月間で約2,400万ものアクセス数を誇ります。

選挙ドットコムへのアクセスは告示日や投票日に集中する傾向がありますが、これは選挙名で検索した有権者のアクセスが増えるためです。

投票前に選挙ドットコムなどの選挙情報サイトで立候補者の情報をスマートフォンで確認してから投票するケースが年々増えており、今後ますます有権者の利用が増加すると予想されます。

言うなれば選挙ドットコムは、選挙における「食べログ」や「ぐるなび」のようなサービスと考えると分かりやすいでしょう。

基本的な情報は選挙ドットコム側が登録してくれますが、有料のサービス「Vonnector(ボネクタ)」に登録することによって、あなたのブログや写真などの情報も掲載できるようになります。

ネットでの情報発信を積極的におこなっていくのであれば、連携機能も豊富にある「Vonnector(ボネクタ)」の活用がおすすめです。

ネット選挙ではプル型・プッシュ型への正しい理解も重要

マーケティング用語に「プル型」と「プッシュ型」という言葉があります。

| 種類 | 例 |

| プル型 | ホームページ・Facebook・Twitter |

| プッシュ型 | LINE・メールマガジン・携帯のショートメッセージ |

「プル型」は、それぞれのアプリケーションをユーザーが開いて流れてくる情報を見る、または利用者があなたのページやアカウントにアクセスをして、そこで初めてあなたの情報を見れるという「受け身」になっています。

つまり、ホームページやFacebookページを開設しただけでは誰にも見てもらえず、そのページへのアクセスに工夫が必要です。

一方で「プッシュ型」は、こちらが情報を発信したことが相手に伝わるのが特徴です。

こちらがメッセージを送ったということを利用者に通知し、相手に強制的に知らせることができるというメリットがあります。

スマホの画面に新しいメッセージが届いたというお知らせ表示があると思いますが、あれが「プッシュ型」です。

LINEでメッセージを送れば、こちらの発信が届いたことに気づいてメッセージを開封してくれる可能性が非常に高くなるというわけです。

特にLINEは、同じプッシュ型の中でも電子メールや携帯のショートメッセージとは異なり、選挙運動での利用に制限がありません。

政治活動期間にできるだけ友達を増やしておくことで、選挙期間中に有効に活用することができます。

ネット選挙は「継続こそ力」

ネット選挙運動については、ツールそれぞれの解説を聞くと1つ1つがややこしく、手間がかかるといった印象を持たれるかもしれません。

まずは選挙区事情や予算、人手などを考慮して、何をどこまでやるかの方針を立てましょう。

その上で、朝夕に駅頭や交差点に立つといった政治活動と同じように継続していくことが大切です。

1日の中で、例えば1時間はネット戦に自分の時間を使うなど時間配分を決めましょう。

- 「あのツールを使わなければいけない」

- 「このツールも使わなければいけない」

そのように思うと大変なので、とにかく毎日駅頭に立ってビラを配る、朝の交差点に立って手を振るのと同じように、毎日あらかじめ決めた時間帯はネットでの情報発信に使うと決めて、実行してみてください。