選挙は「公職選挙法(公選法)」に則って行われます。

公職選挙法を正しく知ることは選挙を闘うための前提条件です。

本記事では「公職選挙法の歴史」や「公職選挙法の特徴」を見ていきましょう。

※本記事は、選挙プランナー松田馨氏の著書『地方選挙必勝の手引(増補改訂版)』(2022年9月30日発刊)の内容を、許可を得たうえで使用・引用しております。

公職選挙法の歴史

公職選挙法は1950年に制定された法律で、第2次世界大戦前からある「衆議院議員選挙法」や戦後つくられた「参議院議員選挙法」、「地方自治法の選挙に関する規定」を新法として統合したものです。

1981年から何度も改正されていますが、基本的な法律の構成は1950年から大きく変わっていません。

ですから、提灯についての規定があるにもかかわらず、2013年までインターネットを使った選挙運動が禁止されていたなど、時代遅れな一面もありました。

公職選挙法の特徴

公職選挙法の特徴には以下の2点があります。

- 選挙運動について非常に厳しい制限が設けられている

- 日本人の一般常識からかけ離れている

これらについて詳しく説明します。

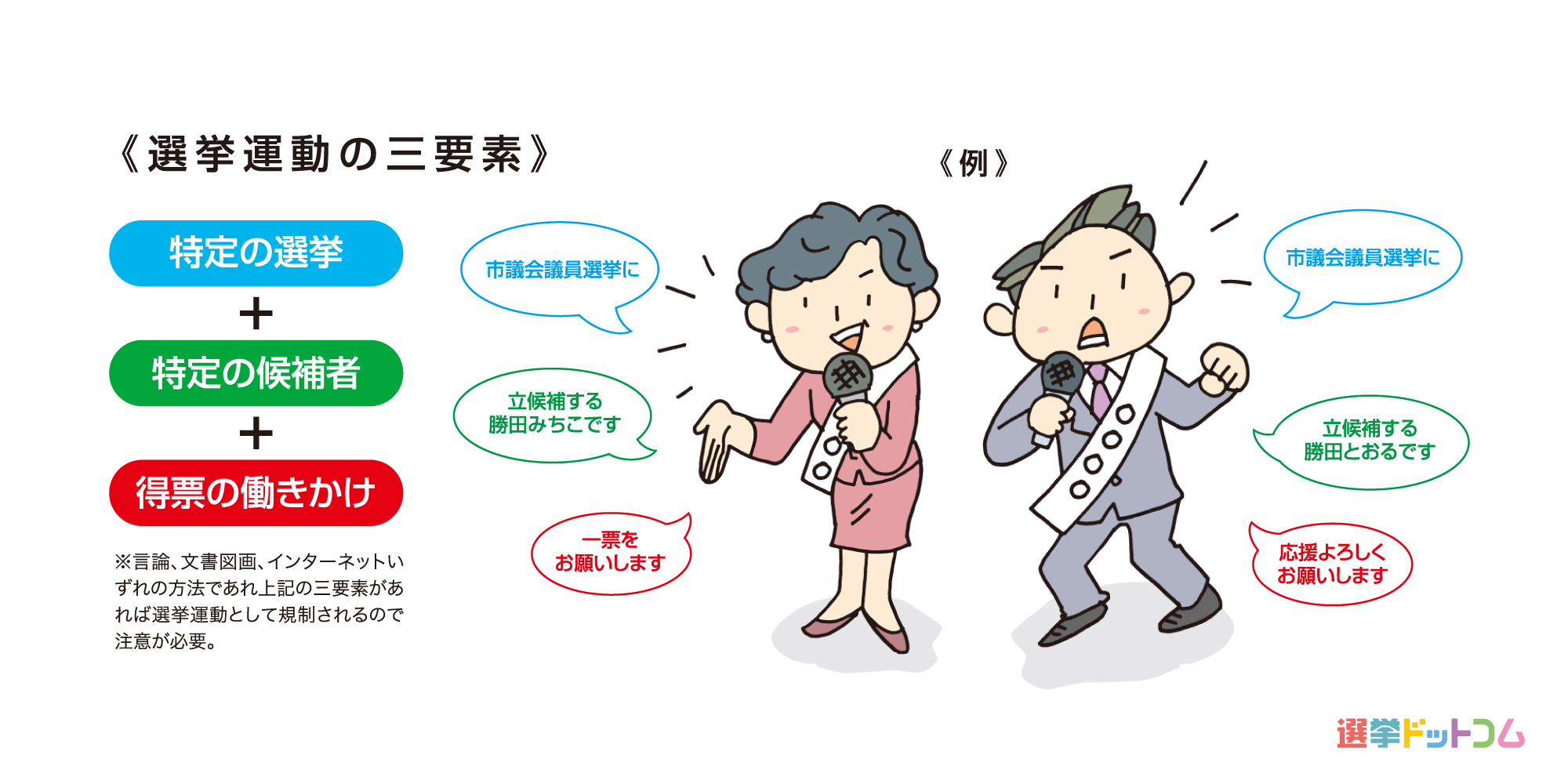

選挙運動について非常に厳しい制限が設けられている

日本の公職選挙法は先進諸国の中では珍しく、選挙運動に関して非常に厳しい制限を設けています。

例えばアメリカでは、合衆国憲法で「言論の自由」が保障されていることから、選挙運動の手段について日本のような制限はありません。

日本でも、選挙運動は有権者が「どの候補に投票するか」という判断の基礎を与えるものなので、可能な限り自由であるべきとしています。

しかし、選挙の公正と候補者間の平等を確保するために、運動の期間や内容、主体にさまざまな制限をかけています。

こうした制限が「違反をしたら逮捕される」という恐怖感にもつながり、日本人の選挙離れの一因となっているのだと思います。

日本人の一般常識からかけ離れている

また公職選挙法は、日本人の一般常識からかけ離れた法律とも言われています。

日本では、お世話になった方へのお礼に食事をご馳走する、物品を送るといったことは日常的に行われています。

しかし公職選挙法で「政治家の寄附行為の禁止」が定められているため、選挙への立候補を決断してからはこのような行為に注意が必要です。

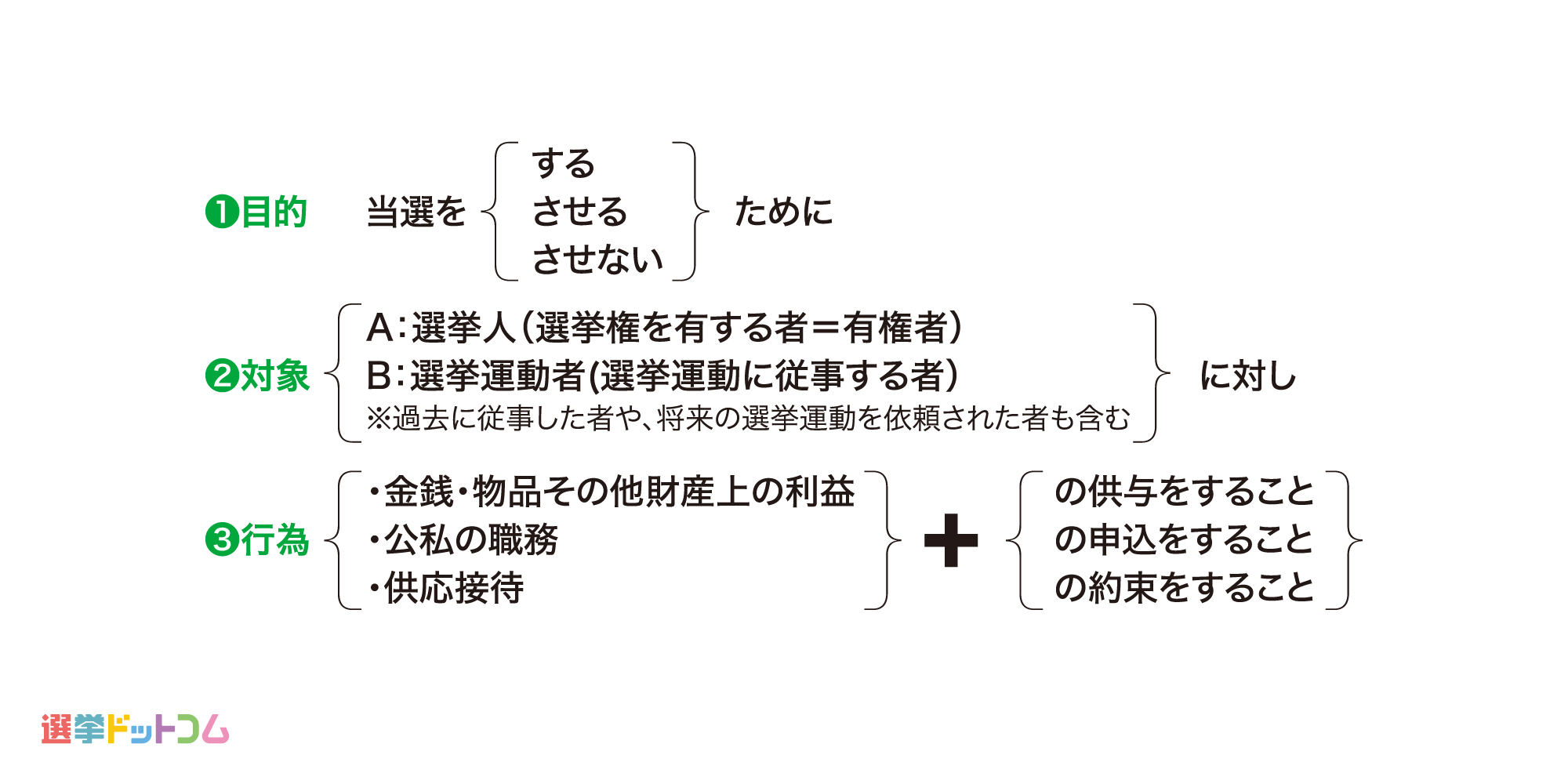

仮にあなたの同級生が市外から仕事を休んで駆けつけ、選挙運動を手伝ってくれたとします。

お礼にあなたが食事をご馳走したら、「運動員買収」として罰せられます。

「有権者にお金を渡したり、食事をご馳走したりして投票を依頼すれば買収にあたる」というのは誰でも理解できると思うのですが、公職選挙法では、有権者かどうかに関係なく選挙運動をしてくれた人に対して一切のお礼が禁止されているのです。

ルールを知って当選のために役立てよう

他にも、世界的に見て高額すぎる供託金・戸別訪問の禁止・電子メールの規制など、公職選挙法には課題がたくさんあると私は感じています。

しかし、ルールに文句を言っても仕方がありません。

今の日本で政治家になるためには、公職選挙法というルールをよく知り、あなたの当選のために役立てていくことが大切です。

LINE公式アカウントへ特別にご招待【政治家・立候補予定者限定】

いかがでしたでしょうか。ポスターやチラシを中心とする従来型の選挙・政治活動に加え、近年急速に重要性が増しているのがネット選挙対策です。

私たち、選挙ドットコムは日本最大級の選挙・政治家情報サイトとして、日本全国各地の選挙の最新情報を常に収集・分析しており、最新のネット選挙に関するノウハウや情報を蓄積しております。

この記事をお読みいただいた、現職の政治家の方、新人や元職の立候補予定者の方々限定で、選挙や政治活動の実戦的なノウハウや最新ネット選挙のデータをご共有させていただくために、LINE公式アカウントを開設いたしました。

ぜひ、以下のリンクからLINE公式アカウントに登録いただきたいです。

今後とも選挙ドットコムとボネクタをよろしくお願いいたします。